.jpg)

DEMAIN : LA MONARCHIE

Un projet politique pour la France de demain

Les sacres royaux en France

Les rois de France peuvent régner sans être sacrés, mais cette cérémonie leur donne une autre dimension, plus religieuse, confirmant leur droit divin.

Le sacre

Le sacre, qui est avant tout une cérémonie religieuse, ne consiste pas en un simple couronnement. Il comprend surtout l'onction (utilisation d'huile consacrée) dont l'origine remonte à l'Ancien Testament : Dieu a confié à Samuel le soin d'oindre le premier roi du peuple hébreu, Saül. Samuel fera de même avec David, choisi pour remplacer Saül dont l'attitude était devenue indigne.

Il semble que le premier roi occidental ayant été sacré par l'onction fut Wamba, roi des Wisigoths d'Espagne, à Tolède en 672.

En France, Clovis semble être le premier à avoir été couronné, à Tours en 508 : il était roi des Francs depuis longtemps, mais cette cérémonie en faisait un souverain n'ayant plus de lien de vassalité vis à vis de l'Empereur romain (d'Orient). Mais il n'y eut pas d'onction.

Le premier monarque français à recevoir l'onction lors de son couronnement fut Pépin le Bref (751). Le dernier roi de France à avoir été sacré fut Charles X en 1825.

Le sacre donne au roi une légitimité qui fait du souverain une personne inviolable : le droit divin. Car le roi est le lieutenant du Christ sur Terre, pour le royaume de France. L'onction reçue par le roi est à rapprocher de celle qui est reçue par les évêques. Ainsi, le roi de France est parfois qualifié d'"évêque du dehors", titre attribué pour la première fois à l'empereur romain Constantin.

David oint par Samuel

Vatican, fresque de Raphael (1519)

Sacre du roi Joas dans la Bible :

Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat, et ceux qui en sortaient ce jour-là, et tous rejoignirent le prêtre Joad.

Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur.

Les gardes se postèrent, les armes à la main, devant l’autel, du côté sud et du côté nord de la Maison, afin d’entourer le futur roi.

Alors Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l’Alliance, et on le fit roi. On lui donna l’onction, on l’acclama en battant des mains et en criant : « Vive le roi ! »

(Deuxième Livre des Rois, 11, 9-12)

Le sacre des rois en France

Le sacre comme légitimation

Le sacre, de par son caractère religieux impliquant le droit divin, peut être un moyen de légitimer une situation de fait, ou, du temps de la monarchie élective, de confirmer l'élection du roi. Napoléon lui-même l'avait bien compris quand il a pris la décision de se faire sacrer comme empereur en présence du pape.

751 • Pépin le Bref

Pépin le Bref, fils de Charles Martel, succéda à son père en 741 et gouverna le royaume des Francs comme maire du palais, conjointement avec son frère Carloman. Les maires du palais gouvernaient sans roi depuis 737. En 743, les deux frères décidèrent de nommer un roi et établirent sur le trône le mérovingien Childéric III, mais la réalité du pouvoir restait entre les mains des deux frères. Quand Carloman se retira dans un monastère (747), Pépin fut seul maire du palais. Quelques années plus tard il fit demander au pape Zacharie s'il était bon que le roi n'ait aucun pouvoir. Le pape répondit qu'il valait mieux appeler roi celui qui exerçait le pouvoir royal plutôt que celui qui n'avait aucun pouvoir. Il faut dire que le souverain pontife avait besoin de l'aide des Francs car les Lombards menaçaient de s'emparer de toute l'Italie. C'est ainsi que Pépin, s'appuyant sur le conseil du pape, décida de réunir une assemblée à Soissons pour déposer Childéric III et se faire élire roi à sa place.

Le royaume n'avait jusqu'alors connu qu'une seule dynastie, celle des Mérovingiens, les descendants de Clovis. Cette dynastie était soutenue par l'Eglise depuis le baptême de Clovis et sa légitimité était incontestable. Pour compenser le fait que Pépin le Bref n'appartenait pas à la dynastie mérovingienne, il eut recours au sacre, s'inspirant de l'onction des anciens rois hébreux, donnant ainsi une nouvelle légitimité à sa royauté. Le pape Paul I° qualifiera Pépin de nouveau Moïse et de nouveau David.

Sacre des rois associés

Lorsque la royauté n'était pas encore héréditaire mais élective, le sacre des héritiers du roi du vivant de leur père permettait de ne pas avoir recours à l'élection et de désigner le ou les successeurs du souverain. Ces princes devenaient alors "rois" associés à leur père, mais l'histoire ne les reconnaît pas comme véritables rois ; d'ailleurs, ils ne sont pas numérotés.

Certains de ces princes associés au trône n'ont jamais régné car morts avant leur père :

R Charles le Jeune († 811), fils de Charlemagne, qui reçut l'onction en même temps que son père le 25 décembre 800 à Rome ; il était qualifié de roi dès 790. Ses frères Pépin († 810) et Louis ont, eux, été sacrés à Rome le 15 avril 781 et faits respectivement roi des Lombards et roi des Aquitains. Louis, seul fils survivant de Charlemagne après la mort de Charles le Jeune, fut désigné empereur par son père avant de lui succéder véritablement en 814 (Louis I°).

R Hugues († 1025), fils aîné de Robert II, sacré à Compiègne en 1017, ne succéda pas à son père (Robert II mourut en 1031).

R Philippe († 1131), fils aîné de Louis VI, sacré à Reims en 1129, décéda lui aussi avant son père.

1317 • Philippe V le Long

Philippe, comte de Poitiers, deuxième fils du roi Philippe IV le Bel, n'était pas destiné à régner. La mort de son frère Louis X, puis la mort du fils de celui-ci, Jean I°, ont rapproché du trône le comte de Poitiers. Son avènement n'allait pourtant pas de soi car Louis X avait une fille, Jeanne. Les femmes n'étaient pas encore officiellement écartées de la succession, mais aucune femme en France n'avait jamais été reine régnante. Le soupçon de bâtardise qui pesait sur la naissance de la princesse a favorisé son éviction par l'application de ce qu'on appelle la loi salique. C'est grâce à cette nouveauté (qui consacrait le fait qu'aucune femme n'avait régné) que le comte de Poitiers est devenu le roi Philippe V. Son sacre avait ainsi une portée significative en légitimant définitivement son accession au trône.

1429 • Charles VII

Charles VII, automatiquement (en vertu des Lois fondamentales du Royaume) roi à la mort de son père Charles VI en 1422, ne fut pas reconnu tel par tous, à cause du Traité de Troyes. Une partie du royaume reconnaissait le roi d'Angleterre comme roi de France. Il fallut au roi poursuivre et achever la guerre de Cent Ans avant d'être reconnu par tous. Dans cette lutte, il a reçu l'aide de Sainte Jeanne d'Arc. Celle-ci poursuivait l'objectif de faire sacrer le roi à Reims. Avant son sacre, Charles VII était souvent appelé "Dauphin" alors qu'il était roi. Le sacre devait entériner le fait qu'il était le seul Roi de France légitime. Le but fut atteint : Charles VII fut sacré à Reims le 17 juillet 1429. Au cours de la cérémonie, Jeanne d'Arc s'agenouilla devant le roi et prononça ces paroles : "Gentil roi or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je levasse le siège d'Orléans, et vous amenasse dans cette cité de Reims, recevoir votre saint sacre, en montrant que vous êtes vrai roi, et celui auquel le royaume de France doit appartenir."

Sacre de Charles VII en présence de Jeanne d'Arc

fresque, Panthéon de Paris

1594 • Henri IV

Quand Henri III est assassiné, en 1589, son parent le plus proche en ligne masculine est son lointain cousin (et beau-frère), Henri de Bourbon, Roi de Navarre. Celui-ci est le successeur d'Henri III en vertu de la loi de dévolution de la Couronne, mais un problème se pose : il n'est pas catholique, mais protestant. Le cas était inédit. Rien n'interdisait à un non catholique de monter sur le trône, du moment qu'il était issu d'une union légitime, c'est à dire d'un mariage catholique. Ses parents (Antoine de Bourbon et Jeanne III d'Albret, Reine de Navarre) s'étaient en effet mariés devant l'Eglise catholique, avant d'embrasser la foi protestante. L'accession au trône d'un prince protestant n'était pas du goût de tout le monde. Certes, Henri III avait reconnu Henri de Navarre comme l'héritier du trône, mais la succession n'allait pas pouvoir se faire sans la guerre. Le parti adverse était dirigé par Charles de Lorraine, duc de Mayenne, nouveau chef de la Ligue. Les ligueurs entendent mettre sur le trône un prince catholique : d'abord le cardinal Charles de Bourbon (oncle d'Henri de Navarre), mort en 1590, puis son neveu François de Bourbon, prince de Conti (bien qu'il soutienne son cousin Henri de Navarre). Les ligueurs perdent du terrain, petit à petit, mais restent maîtres de la capitale.

Abjuration d'Henri IV en la basilique de Saint-Denis (1593)

peinture attribuée à Nicolas Bollery

La solution, pour mettre fin à cette guerre et prendre possession de Paris, serait de se convertir au catholicisme, comme lui a suggéré Gabrielle d'Estrées. En 1593, la situation est, de plus, très critique, car le duc de Mayenne a réuni les états généraux pour obtenir l'élection d'un roi. La décision est donc prise et Henri IV abjure le protestantisme et se fait baptiser catholique en la basilique de Saint-Denis, le 25 juillet 1593. Les ligueurs estiment que cette conversion n'est pas sincère mais ils n'ont plus beaucoup de poids après cette abjuration et la population est prête à accepter ce nouveau roi. Pour parfaire cette nouvelle situation et que le droit divin du roi Henri IV ne soit pas contesté, il reste une étape indispensable : se faire sacrer. La ville de Reims étant encore aux mains de la Ligue, le sacre eut lieu dans la cathédrale de Chartres, le 247 février 1594.

La cérémonie du sacre

Le cérémonial du sacre des rois a évolué au cours des siècles. Les ordines du sacre étaient un recueil des prières, des gestes et des chants qui étaient utilisés pour ces cérémonies. Ce document a disparu sous la Révolution.

Les grandes phases de la cérémonie du sacre sont :

-

le lever rituel ru roi

-

l'entrée solennelle dans la cathédrale

-

les serments

-

l'habillement du roi

-

l'onction

-

la remise des honneurs

-

l'intronisation

-

l'hommage

-

la messe d'action de grâce

-

le cortège de sortie

Le lever rituel du roi

Le rituel commence dès l'aube. Après avoir passé la nuit dans le palais épiscopal (à Reims le palais archiépiscopal : le palais du Tau), le roi change de vêtements pour passer une tenue étudiée pour faciliter l'accès aux différents points de l'onction, puis s'allonge sur son lit. Les évêques de Laon et de Beauvais se rendent au palais et, après un court dialogue rituel avec le Grand Chambellan, celui-ci ouvre la porte de la chambre du roi et fait entrer les évêques. Placés de part et d'autres du lits, ils récitent une prière : "Dieu tout puissant et éternel, qui avez élevé à la royauté votre serviteur [N. (nom du roi)], accordez-lui de procurer le bien de ses sujets dans le cours de son règne, et de ne jamais s'écarter des sentiers de la justice et de la vérité." Puis ils soulèvent le roi et l'escortent jusqu'à la cathédrale.

L'entrée solennelle dans la cathédrale et l'arrivée de la Sainte-Ampoule

Le roi entre dans la cathédrale au son de chants, un des évêques prononce une prière puis un psaume est entonné (psaume 20 :"Seigneur, le roi se réjouit..."). Le roi s'agenouille devant l'autel et l'archevêque de Reims prononce une prière. Le roi s'installe sur un fauteuil disposé sous un dais. Un chant d'invocation de l'Esprit Saint est entonné par l'archevêque : le Veni Creator. Puis, après avoir chanté l'office de tierce, la Sainte Ampoule, portée par le prieur de l'abbaye de Saint Rémi, arrive à la porte de l'église. Elle est remise à l'archevêque de Reims. La Sainte Ampoule est escortée par le clergé jusque dans le chœur ; le roi se lève à son arrivée et l'archevêque de Reims prononce une prière.

Les serments

Le clergé demande tout d'abord au roi de préserver les privilèges canoniques et de défendre l'Eglise. Le roi répond par cette promesse : "Je vous promets de conserver à chacun de vous et aux Églises qui vous sont confiées, les privilèges canoniques, la loi due et la justice ; et de vous défendre autant que je le pourrai avec le secours de Dieu, comme un Roi doit le faire dans son Royaume pour chaque évêque et l'Église qui lui est confiée"

Suit ensuite le Serment du Royaume dont le texte peut varier selon les époques et qui est prononcé par le roi, en latin, sur les évangiles : "Je promets, au nom de Jésus-Christ, au peuple chrétien qui m'est soumis : de faire conserver, en tous temps, par le seul peuple chrétien une paix véritable à l'Eglise de Dieu ; d'empêcher toutes rapines et iniquités de quelque nature qu'elles soient ; de faire observer la justice et la miséricorde dans tous les jugements, afin que Dieu, qui est la source de la clémence et de la miséricorde, daigne les répandre sur moi et sur vous ; de même m'appliquerai-je en conscience et selon mon pouvoir à éliminer en totalité de mes terres et juridictions les hérésies dénoncées par l'Eglise. Toutes lesquelles choses, dis-je, confirme par serment, qu'ainsi Dieu et ces Saints Evangiles me soient en aide."

La légende de la Sainte Ampoule

La Sainte Ampoule est le flacon contenant un baume qui, mélangé à du saint chrême (huile servant, entre autres, aux baptêmes), servait à oindre le Roi lors du sacre.

On prête à cet objet (et à son contenu) une origine divine : la Sainte Ampoule aurait été apportée par une colombe lors du baptême de Clovis. Hincmar, qui fut archevêque de Reims au IXème siècle, nous a livré le récit de ce miracle : "Le chrême vint à manquer et, à cause de la foule du peuple, on ne pouvait aller en chercher. Alors, le saint prélat, levant les yeux et les mains au ciel, commença à prier en silence, et voici qu'une colombe, plus blanche que la neige, apporta dans son bec une petite ampoule pleine de saint chrême. Tous ceux qui étaient présents furent remplis de cette suavité inexprimable, le saint pontife prit la petite ampoule, la colombe disparut et Rémi répandit de ce chrême dans les fonts baptismaux." D'autres mentions, antérieures à Hincmar, ont fait allusion à une origine céleste de cette ampoule. Il ne s'agit donc pas d'une invention de ce prélat. Cependant, aucun des contemporains du baptême de Clovis n'a mentionné ce miracle, c'est ce qui nous amène à penser que ce miracle serait plutôt une légende.

Baptême de Clovis par Saint Rémi

plaque en ivoire du IXème siècle

L'habillement du roi et le rituel de l'épée

Les serments prononcés, le roi peut revêtir les insignes royaux. Le Grand Chambellan dévêt le roi, ne lui laissant que sa chemise et sa camisole, puis lui met ses chausses. L'archevêque de Reims lui met ses bottines. Puis le duc de Bourgogne, ou le pair qui en fait office, lui attache sur les bottines les éperons d'or et les détache aussitôt pour les poser sur l'autel.

L'archevêque bénit l'épée posée sur l'autel puis vient tout un rituel autour de cette arme. L'épée est finalement confiée au connétable (ou à défaut à un maréchal) jusqu'à la fin de la cérémonie.

L'onction

L'archevêque prélève, à l'aide d'une aiguille en or, une part infime du baume contenu dans la Sainte Ampoule et le mélange à du saint chrême dans une patène. Il se place à côté du roi et tous deux se placent à plat ventre sur un tapis, tandis que l'assemblée se met à genoux et que deux évêques chantent la litanie des saints. L'archevêque se relève et prononce des prières. Le roi se met à genoux et l'archevêque poursuit sa prière de consécration du roi.

Le moment est ensuite venu de procéder à l'onction royale. Le roi, à genoux, est oint en sept points du corps : au sommet de la tête, sur l'estomac, entre les deux épaules, à chacune des épaules et aux jointures de chaque bras. L'onction est pratiquée par l'archevêque de Reims qui, ayant trempé son pouce dans le saint chrême trace des signes de croix sur les sept points en prononçant : "Je t'oins pour la Royauté, avec l'huile sanctifiée, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit". Après une prière d'invocation, la chemise du roi est refermée. Le Grand Chambellan lui passe la tunique et la dalmatique, symboles du diaconat et enfin, par dessus, il revêt le roi du manteau royal. Puis l'archevêque oint les paumes des mains du roi (ce qui fait un total de neuf onctions).

Qu'est-il advenu de la Sainte Ampoule ?

On ne sait pas depuis quelle époque le baume contenu dans la Sainte Ampoule a été utilisé lors des sacres royaux : peut-être dès le IXème siècle, mais, avec certitude, depuis le sacre de Louis VII (1131). La même ampoule a servi jusqu'au sacre de Louis XVI. La Saint Ampoule, placée sous la garde de l'abbé de Saint-Rémi de Reims, était placée dans un reliquaire.

La Sainte Ampoule et son reliquaire ont été détruits sous la Convention par le député Philippe Rühl (7 octobre 1793).

Mais des fragments ont été ramassés et conservés par des Rémois. Les infimes parcelles de baume ainsi sauvées furent plus tard rendues à l'archevêque de Reims, placées dans une nouvelle ampoule, mélangées à du saint chrême. Un nouveau reliquaire fut commandé par Louis XVIII. La nouvelle Saint Ampoule a servi lors du sacre de Charles X (1825).

Actuellement, la Sainte Ampoule et son reliquaire sont conservés au Palais du Tau, à Reims. Le saint chrême ne se trouve plus dans la Saint Ampoule : en 1906, après son expulsion du Palais du Tau (qui était jusqu'alors la résidence des archevêques de Reims), à la suite de la promulgation de la loi de séparation des églises et de l'Etat, l'archevêque de Reims, Mgr Louis-Joseph Luçon, a pris la précaution de placer le baume dans un flacon qu'il conserva, craignant qu'il soit de nouveau profané. Ce flacon est toujours conservé par l'archevêché de Reims.

Reliquaire de la Sainte Ampoule (1820)

Sainte Ampoule

La remise des insignes royaux

La remise des différents insignes royaux est accompagnée de prières spécifiques à chacun.

L'archevêque asperge d'eau bénite les gants, puis les enfile aux mains du roi.

Il bénit ensuite l'anneau, symbole du mariage du roi avec son royaume, et le passe à l'annulaire droit du souverain.

Il remet le sceptre, symbole de la puissance royale, dans la main droite du roi.

La main de justice est remise dans la main gauche du roi.

Enfin, vient le couronnement. Le chancelier appelle chacun des pairs laïcs et des pairs ecclésiastiques qui viennent se placer de chaque côté de l'archevêque de Reims qui a pris la couronne sur l'autel. L'archevêque et les pairs tiennent la couronne au-dessus de la tête du roi. C'est l'archevêque de Reims qui pose, seul, la couronne sur la tête du souverain.

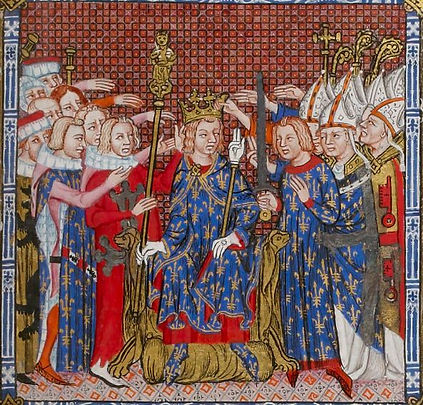

Sacre de Charles V : couronnement

L'intronisation

Le roi prend ensuite place sur son trône placé sous un dais. L'archevêque embrasse le roi et dit par trois fois : "Vivat rex in aeternum !" (Vive le roi éternellement !).

L'hommage

Les pairs ecclésiastiques puis les pairs laïcs s'approchent, chacun à son tour, du souverain, s'agenouillent devant lui, lui jurent fidélité, l'embrassent et proclament : "Vivat rex in aeternum !" Les cloches sonnent et des coups de canon sont tirés pour annoncer que le sacre est accompli ; dans la cathédrale, des oiseaux sont lâchés et les portes s'ouvrent pour que la population puisse acclamer son roi.

La messe d'action de grâce

Débute ensuite une messe d'action de grâce à laquelle assiste le roi, coiffé de sa couronne ; celle-ci est retirée lors de la lecture de l'Evangile, lors de l'Elévation et lorsque le roi communie. Avant de communier le roi se confesse en privé et l'archevêque l'absout publiquement. Le roi communie sous les deux espèces, ce qui est habituellement réservé au clergé. Avant de sortir, le roi change de couronne pour en coiffer une plus légère.

Le cortège de sortie

Avant de sortir, le roi change de couronne pour en coiffer une plus légère. La couronne du sacre, elle, est posée sur un coussin et précède le roi dans le cortège de sortie. Le roi se rend au palais archiépiscopal, se change et se rend au festin donné à l'occasion du sacre.

Cette cérémonie du sacre des rois était très longue : six à sept heures. Le cérémonial a été allégé pour le sacre de Charles X, lequel n'a duré que trois heures et demie.

Les rois et le sacre

Certains rois ont reçu deux, voire trois fois l'onction. Pratiquement tous les rois ont été sacrés depuis Pépin le Bref jusqu'à Charles X, à deux exceptions près.

Des rois sacrés deux fois

Certains rois ont été sacrés deux fois, soit comme roi régnant, soit comme roi associé puis comme roi régnant, soit comme roi des Francs puis comme empereur d'Occident :

R Pépin le Bref, qui avait déposé le dernier roi mérovingien, fut le premier roi des Francs à recevoir l'onction royale : la cérémonie se déroula à Soissons à la Noël 751 et l'évêque officiant fut, semble-t-il, Saint Boniface, légat du pape. Quand le pape Etienne II vint en Gaule pour demander l'aide du roi contre les Lombards, il renouvela le sacre de Pépin le Bref : la cérémonie se déroula dans la basilique de Saint-Denis le 28 juillet 754. Le pape donna l'onction, non seulement au roi, mais aussi à ses deux fils (Charles et Carloman, futurs rois).

R Charlemagne reçu deux ou trois fois l'onction. Une première fois, il fut sacré avec son père Pépin le Bref à Saint-Denis en 754. Quand il devint pleinement roi, conjointement avec son frère Carloman, il fut couronné à Noyon le 9 octobre 768, et probablement sacré en même temps une deuxième fois (les historiens ne sont pas tous d'accord sur ce point). Enfin, il fut sacré empereur le 25 décembre 800 à Rome par le pape Léon III.

R Carloman I° reçut l'onction en même temps que son frère Charlemagne en 754 et probablement aussi en 768.

R Louis I° le Pieux reçut l'onction à Rome, du vivant de son père, le 15 avril 781 par le pape Adrien I°. Puis, ayant succédé à son père Charlemagne en 814, il fut sacré empereur à Reims par le pape Etienne IV.

R Charles II le Chauve, fut sacré roi le 6 juin 848 à Orléans. Puis il fut sacré empereur à Rome par le pape Jean VIII le 25 décembre 875.

R Louis II le Bègue n'a pas été oint , semble-t-il du vivant de son père Charles II. Il fut néanmoins sacré deux fois roi : une première fois à Compiègne le 8 décembre 877 par Hincmar, archevêque de Reims, puis une deuxième fois à Troyes le 7 septembre 878 par le pape Jean VIII.

Les rois capétiens ne se firent sacrer qu'une fois : s'ils avaient reçu l'onction du vivant de leur père, ils ne renouvelaient pas le sacre une fois qu'ils étaient rois régnants. Philippe II Auguste fut le dernier roi sacré du vivant de son père. Après lui, l'hérédité de la royauté était établie et les rois n'ont eu recours au sacre qu'après avoir succédé à leur prédécesseur.

Des rois non sacrés

Peu de rois n'ont pas été sacrés. Il s'agit de :

R Jean I°, qui n'a vécu que 5 jours, n'a bien sûr pas eu le temps d'être sacré.

R Louis XVIII a renoncé au sacre en raison de son état de santé.

Le sacre des reines

Le sacre des rois est bien connu, mais on oubli souvent que les reines pouvaient aussi être sacrées, même si elles ne régnaient pas personnellement. Mais toutes les reines n'ont pas reçu l'onction.

Dès l'époque carolingienne les reines ont été sacrées. Mais cette pratique se perd sous les Bourbons : Marie de Médicis, épouse d'Henri IV, fut la dernière reine à avoir été sacrée (le 13 mai 1610, la veille de l'assassinat de son mari).

La reine, un personnage sacré

En France, la reine ne régnait pas. Tout au plus, pouvait-elle être régente. Néanmoins, étant l'épouse d'un roi sacré, sa position était bien au-dessus des autres femmes. Généralement, elle ne participait pas au gouvernement du royaume (sauf en cas de régence), rôle exclusivement réservé au roi, bien que certaines reines aient eu une influence sur la politique de la France. La reine avait un rôle d'ordre familial : c'est elle qui devait donner naissance à un héritier.

Le sacre des reines confirme leur importance, en tant qu'épouse du roi, de mère de ses enfants, et, le cas échéant, en tant que régente. Le sacre doit, en outre, permettre de protéger les enfants que la reine portera.

Un rituel moins chargé

Il semble que Berthe au Grand Pied, épouse de Pépin le Bref, n'ait pas reçu l'onction mais qu'elle ait été bénie, lors du sacre de son mari et de ses fils, par le pape Etienne II, en 754. Il en fut de même pour les épouses de Louis I°. Le premier vrai sacre de reine (avec onction) fut celui d'Ermentrude, épouse de Charles II le Chauve, le 25 août 866.

Du fait que la reine n'avait, en principe, pas de rôle politique, son sacre était moins complet que celui du roi. Ainsi, la reine ne prête pas serment et ne reçoit pas d'armes. Les insignes qu'elle reçoit sont : un anneau, deux sceptres (le sceptre dit de Dagobert et le sceptre à la rose, remplacé en 1610 par une main de justice, le sceptre à la rose ayant disparu pendant les guerres de religion), un manteau (non fleurdelysé) et, bien sûr, une couronne. Elle n'est ointe qu'à la tête et à la poitrine. L'huile utilisée est du saint chrême, mais celui-ci n'est pas mélangé au baume de la Saint Ampoule.

Lors des oraisons du sacre, la reine est comparée aux grandes femmes de l'Ancien Testament (Judith, Esther, Sarah, Rebecca, Lia, Rachel) et à la Très Sainte Vierge Marie : "Qu'avec Sara, Rebecca, Lia et Rachel, femmes deux fois vénérables, qu'elle mérite d'être féconde et d'être félicitée pour le fruit de son sein, afin que soient protégées et défendues la dignité du royaume et la stabilité de la Sainte Eglise de Dieu. Par le Christ, nostre Seigneur qui a daigné naître du sein pur de la Bienheureuse Vierge Marie pour visiter et rénover le monde."

Sacre de Jeanne de Bourbon, épouse de Charles V

Les lieux du sacre en France

Reims est bien connue comme étant la ville du sacre des rois. S'il est vrai que la plupart des sacres ont eu lieu dans cette ville, certains se sont faits d'autres villes.

Reims

Clovis fut baptisé à Reims par Saint Rémi. C'est ce qui explique l'importance de cette ville dans la symbolique royale. Le premier sacre à Reims fut celui de Louis I°. La plupart des Capétiens ont été sacrés à Reims.

Il faut distinguer deux lieux à Reims qui ont été le théâtre des sacres : la basilique Saint-Rémi et la cathédrale Notre-Dame.

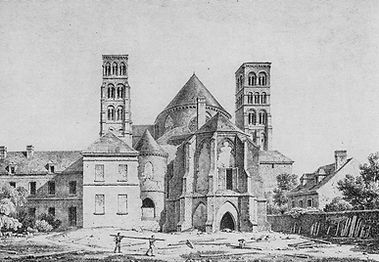

Basilique Saint-Rémi de Reims

Cathédrale Notre-Dame de Reims

Sacres ayant eu lieu à Saint-Rémi de Reims :

R Louis I° (empereur) le 5 octobre 816, avec son épouse Ermengarde

R Charles III le Simple (roi, en opposition au roi Eudes) le 28 janvier 893

R Frérone (reine, épouse de Charles III le Simple) le 18 avril 907

R Robert I° (roi) le 30 juin 922

R Lothaire (du vivant de son père) le 12 novembre 936

R Gerberge de Saxe (reine, épouse de Louis IV) en novembre 939

Sacres ayant eu lieu à Notre-Dame de Reims :

R Henri I° (du vivant de son père) le 14 mai 1027

R Anne de Kiev (reine, épouse de Henri I°) le 19 mai 1051

R Philippe I° (du vivant de son père) le 23 mai 1059

R Henri I° (du vivant de son père) le 14 mai 1027

R Philippe (du vivant de son père, roi associé n'ayant pas régné) le 14 avril 1129

R Louis VII (du vivant de son père) le 25 octobre 1131

R Philippe II Auguste (du vivant de son père) le 1° novembre 1179

R Louis VIII le Lion (roi) le 6 août 1223, avec son épouse Blanche de Castille

R Saint Louis IX (roi) le 29 novembre 1226

R Philippe III le Hardi (roi) le 15 août 1270

R Philippe IV le Bel (roi) le 6 janvier 1286, avec son épouse Jeanne de Champagne

R Louis X le Hutin (roi) le 3 août 1315 avec son épouse Clémence de Hongrie

R Philippe V le Long (roi) le 9 janvier 1317, avec son épouse Jeanne de Bourgogne

R Charles IV le Bel (roi) le 21 février 1322

R Philippe VI (roi) le 29 mai 1328, avec son épouse Jeanne de Bourgogne

R Jean II le Bon (roi) le 26 septembre 1350, avec son épouse Jeanne de Boulogne

R Charles V le Sage (roi) le 19 mai 1364, avec son épouse Jeanne de Bourbon

R Charles VI le Bien-Aimé (roi) le 4 novembre 1380

R Charles VII le Victorieux (roi) le 17 juillet 1429

R Louis XI (roi) le 15 août 1461

R Charles VIII (roi) le 20 mai 1484

R Louis XII le Père du Peuple (roi) le 27 mai 1498

R François I° (roi) le 25 janvier 1515

R Henri II (roi) le 26 juillet 1547

R François II (roi) le 18 septembre 1559

R Charles IX (roi) le 15 mai 1561

R Henri III (roi) le 13 février 1575

R Louis XIII le Juste (roi) le 17 octobre 1610

R Louis XIV le Grand (roi) le 7 juin 1654

R Louis XV le Bien-Aimé (roi) le 25 octobre 1722

R Louis XVI le Bienfaisant (roi) le 11 juin 1775

R Charles X (roi) le 29 mai 1825

Picardie : Compiègne, Soissons, Noyon, Laon, Amiens

La Picardie a eu une grande importance sous les Mérovingiens, les Carolingiens, les Robertiens et les premiers Capétiens. Sur les six pairs de France ecclésiastiques, trois avaient leur siège en Picardie : les évêques de Laon, Beauvais et Noyon.

Compiègne était une résidence royale puis impériale très prisée de nos souverains, sous les Mérovingiens, les Carolingiens et les premiers capétiens. Les sacres avaient lieu à l'abbaye Saint-Corneille (fondée en 876 par Charles II le Chauve sous le nom de collégiale Sainte-Marie ou Notre-Dame de Carlopole). L'abbaye fut consacrée par le pape Jean VIII. Le jour de la consécration, le roi se serait fait raser la tête en signe de dévotion ; c'est de là que viendrait son surnom de Charles "Chauve".

Soissons a été un temps capitale de Clovis, puis elle a été capitale de la Neustrie. Pépin le Bref y fut proclamé roi, initiant une nouvelle dynastie royale.

Acclamé roi à Senlis, Hugues Capet est sacré à Noyon.

Sacres ayant eu lieu à l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne :

R Louis II le Bègue (roi) le 8 décembre 877

R Eudes (roi) le 29 février 888

R Louis V le Fainéant (du vivant de son père) le 8 juin 979

R Hugues (du vivant de son père, roi associé n'ayant pas régné) le 9 juin 1017e son mariage

Ancienne église abbatiale Saint-Corneille de Compiègne

Sacres ayant eu lieu à Soissons :

R Pépin le Bref (roi) le 25 décembre 751

R Carloman I° (roi) le 9 octobre 768 (probable)

R Ermentrude (reine, épouse de Charles II le Chauve) le 25 août 866

R Raoul (roi) le 13 juillet 923

Sacres ayant eu lieu à Noyon :

R Charlemagne (roi) le 9 octobre 768 (probable)

R Hugues Capet (roi) le 1° juin 987

Sacre ayant eu lieu à Laon :

R Louis IV d'Outremer (roi) le 19 juin 936

Sacre ayant eu lieu à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens :

R Isambour de Danemark (reine, épouse de Philippe II Auguste) le 15 août 1193, le lendemain de son mariage

Saint-Denis

Saint-Denis est la nécropole royale, mais a aussi été un lieu de sacre. Un seul roi a été sacré à Saint-Denis : Pépin le Bref. Cependant, plusieurs reines y ont été sacrées.

Sacres ayant eu lieu à la basilique de Saint-Denis :

R Pépin le Bref (deuxième sacre) le 28 juillet 754 avec son épouse Berthe et ses fils Charles (futur Charlemagne) et Carloman (futur Carloman I°)

R Isabelle de Hainaut (future reine, épouse de Philippe II Auguste) le 29 mai 1180

R Anne de Bretagne (reine, épouse de Charles VIII) le 8 février 1492

R Marie Tudor (reine, épouse de Louis XII) le 5 novembre 1514

R Claude de France (reine, épouse de François I°) le 10 mai 1517

R Eléonore d'Autriche (reine, épouse de François I°) le 5 mars 1531

R Catherine de Médicis (reine, épouse de Henri II) le 10 juin 1549

R Marie Stuart (reine, épouse de François II) le 18 septembre 1559

R Elisabeth d'Autriche (reine, épouse de Charles IX) le 25 mars 1571

R Louise de Lorraine (reine, épouse de Henri III) en 1575

R Marie de Médicis (reine, épouse de Henri IV) le 13 mai 1610

Basilique de Saint-Denis

Loiret : Orléans, Ferrières-en-Gâtinais

Sacres ayant eu lieu à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans :

R Charles II le Chauve (roi) le 6 juin 848

R Robert II le Pieux (du vivant de son père) le 25 décembre 987

R Constance d'Arles (reine, épouse de Robert II) en 990

R Louis VI le Gros (du vivant de son père) le 3 août 1108

R Constance de Castille (reine, épouse de Louis VII) en 1154

Sacres ayant eu lieu à l'abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ferrières-en-Gâtinais :

R Louis III (roi) et Carloman II (roi) le 6 septembre 879

Cathédrale Basilique Sainte-Croix d'Orléans

Paris

A Paris, seules des reines ont été sacrées (sans parler de Napoléon I°, qui n'était pas roi de France), à Notre-Dame, puis à la Sainte Chapelle.

Sacres ayant eu lieu à Notre-Dame de Paris :

R Emma (reine, épouse de Raoul) à l'automne 923

R Adèle de Champagne (reine, épouse de Louis VII) le 13 novembre 1160, après la cérémonie du mariage

Sacres ayant eu lieu à la Sainte-Chapelle :

R Marie de Brabant (reine, épouse de Philippe III) le 24 juin 1275

R Marie de Luxembourg (reine, épouse de Charles IV) le 15 mai 1323

R Jeanne d'Evreux (reine, épouse de Charles IV) le 11 mai 1326

R Isabeau de Bavière (reine, épouse de Charles VI) le 23 août 1389

Autres lieux : Troyes, Brioude, Bordeaux, Sens, Chartres

Sacre ayant eu lieu à l'église Saint-Jean de Troyes :

R Louis II le Bègue (roi) le 7 septembre 878, par le pape Jean VIII

Sacre ayant eu lieu à Brioude :

R Alaïs d'Anjou (reine, épouse de Louis V) en 982

Sacre ayant eu lieu à la cathédrale Saint-André de Bordeaux :

R Aliénor d'Aquitaine (en tant que future reine, épouse de Louis VII) le 25 juillet 1137, à l'occasion de son mariage

Sacre ayant eu lieu à la cathédrale Saint Etienne de Sens :

R Marguerite de Provence (reine, épouse de Saint Louis IX) le 28 mai 1234, le lendemain de son mariage

Sacre ayant eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Chartres :

R Henri IV le Grand (roi) le 27 février 1594